2004年秋至2005年初,为配合大秦铁路的基建项目,山西省考古研究所与

大同市考古研究所联合发掘一处北魏墓群。发掘墓葬15座,形制上包括土洞墓、砖室墓和竖穴土坑墓,出土器物有铜器、铁器、玉器、陶器、漆器等。墓群无论是形制还是随葬器物,都具有北魏时期的特征。

大同湖东地区是一处规模比较大的北魏平城时期墓葬的集中分布地,早在上世纪80年代,文物考古单位就曾在此进行过比较系统的工作,出土过一些十分重要的文物。此次发掘的墓群距离以往发掘过的北魏墓群都比较近,文化面貌相同,同属一期。本次发掘进一步丰富了北魏平城时期的文化面貌,扩大了北魏墓葬的选址范围,与历年发掘的北魏墓葬共同构筑了平城时代墓葬文化的丰富内涵。

2004年秋季,山西省大同市考古研究所配合大秦铁路2亿吨扩能湖东轻车场基本建设,在选址区内经过钻探,探明一处北魏墓群。经上级文物主管部门批准后,由山西省考古研究所和大同市考古研究所组成考古队,于11月底至次年1月对墓群进行了抢救性发掘清理。现将主要收获简报如下。

一 地理位置

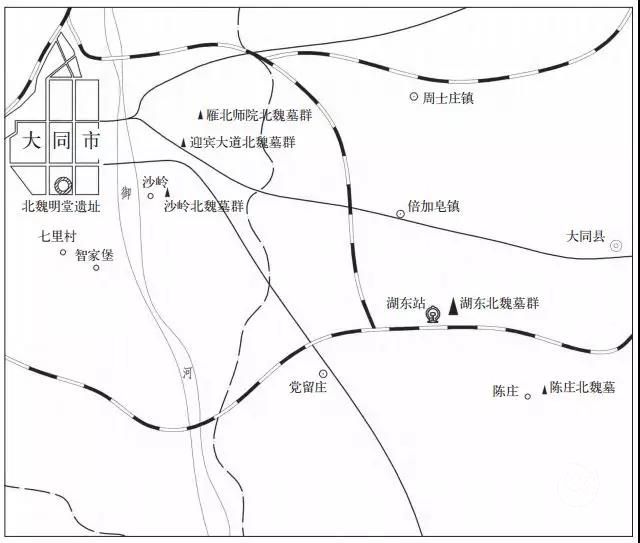

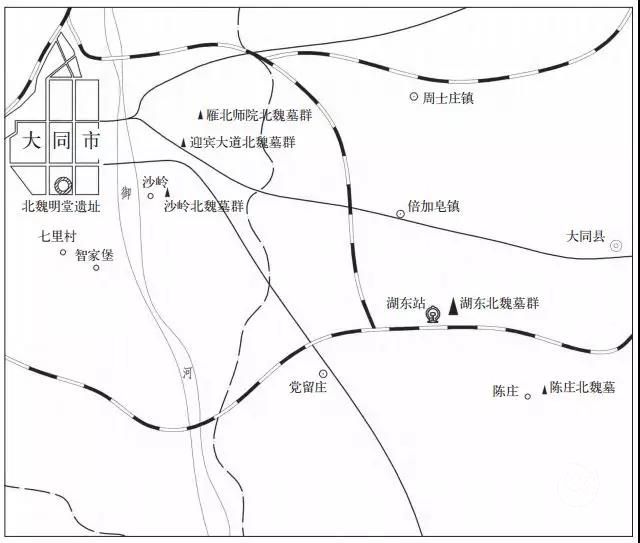

湖东北魏墓群位于山西省大同市大同县杜庄乡长胜庄村西北约2公里处,是一处西高东低的坡地,墓地西南600米处为苏家寨村,西北2.5公里为安留村(图一)。

图一 湖东北魏墓群位置示意图

图一 湖东北魏墓群位置示意图

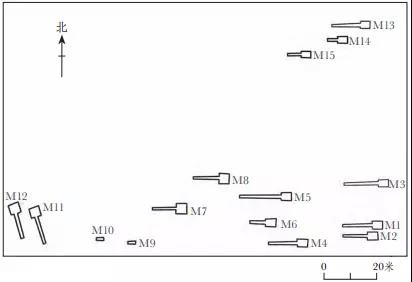

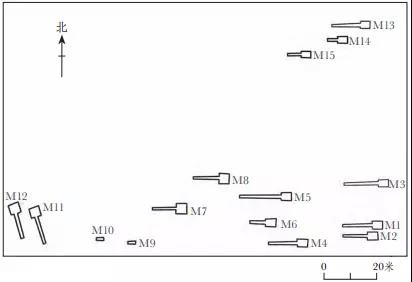

湖东北魏墓群勘探时发现墓葬15座(图二),本文将介绍M1-M10、M12-M15共计14座墓葬的情况(M11的资料已发表于《文物》2014年第1期)。

图二 湖东北魏墓群分布图

图二 湖东北魏墓群分布图

墓葬有洞室墓、砖室墓和竖穴土坑墓三种形制,其中M7、M8为砖室墓,M9、M10为竖穴土坑墓,其余为洞室墓。

二 M1

(一)墓葬形制

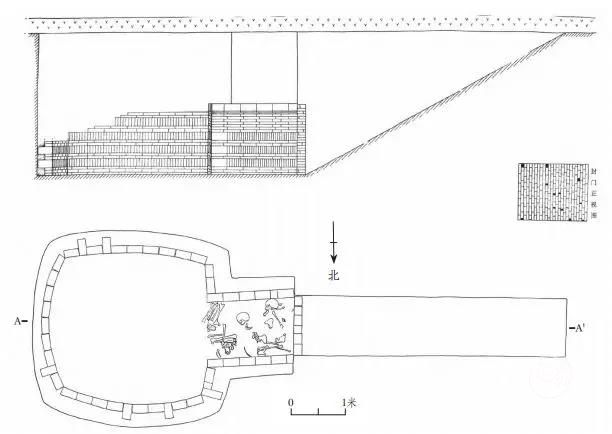

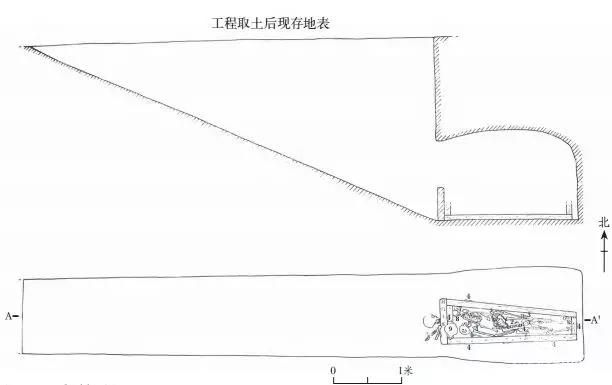

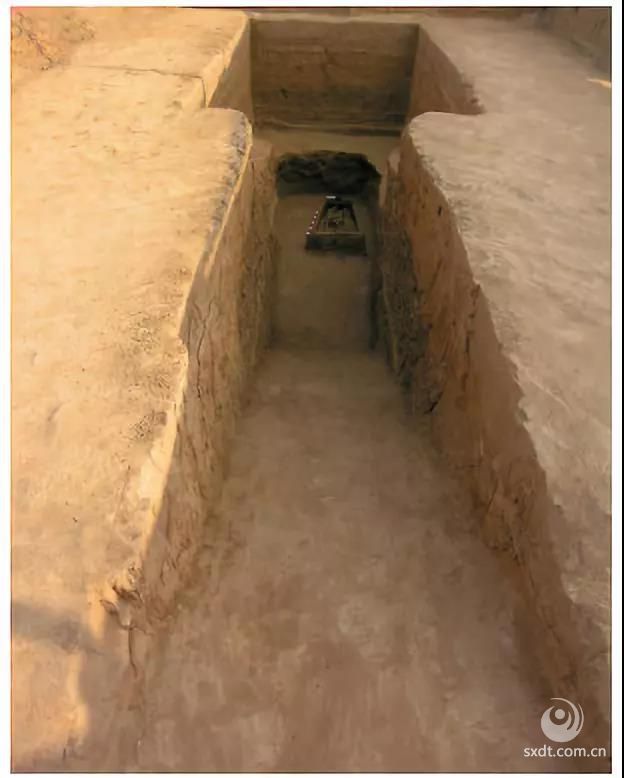

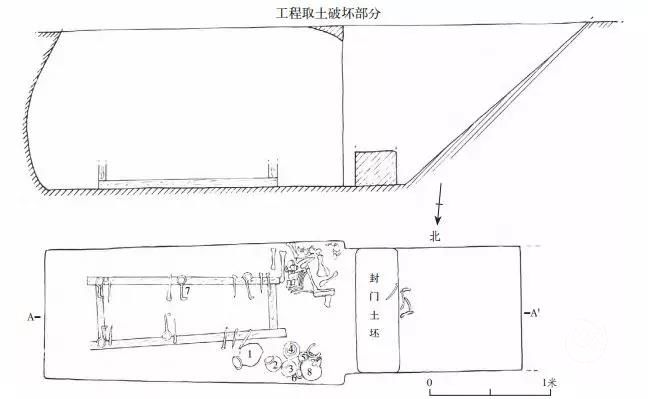

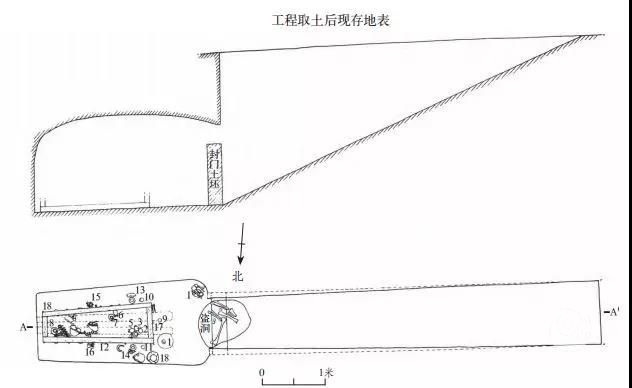

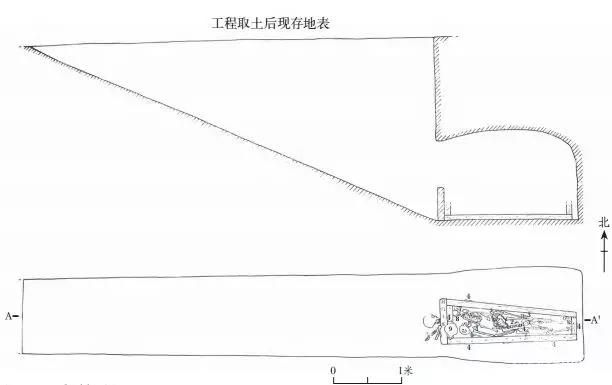

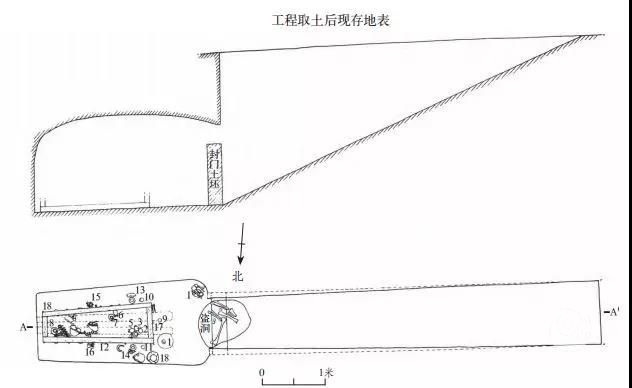

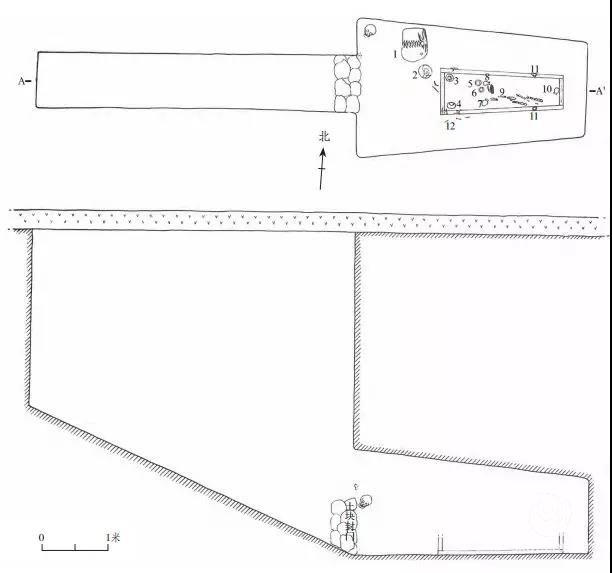

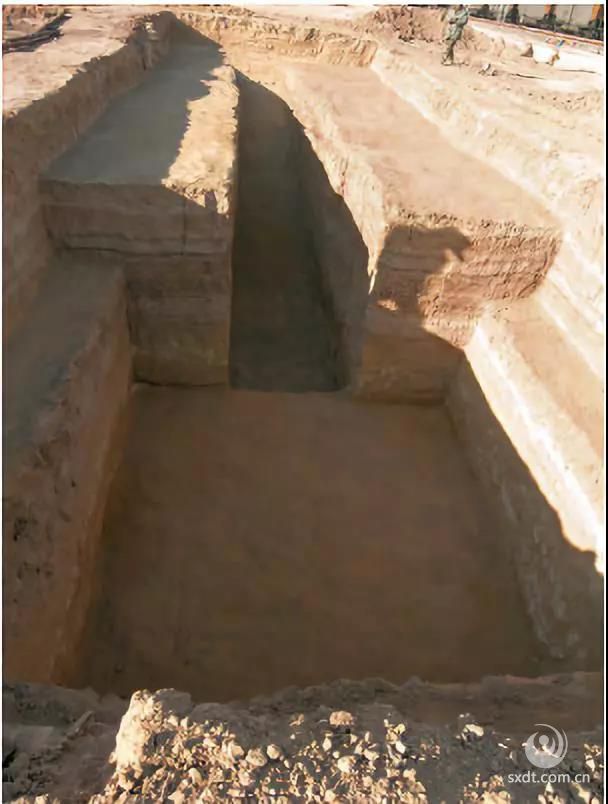

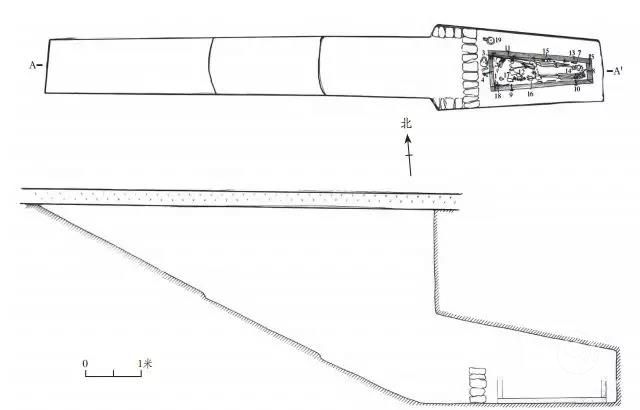

该墓为长斜坡墓道土洞墓,坐东朝西,方向267°,由墓道、墓门、墓室三部分组成(图三、图四)。

图三 M1平、剖面图

图三 M1平、剖面图

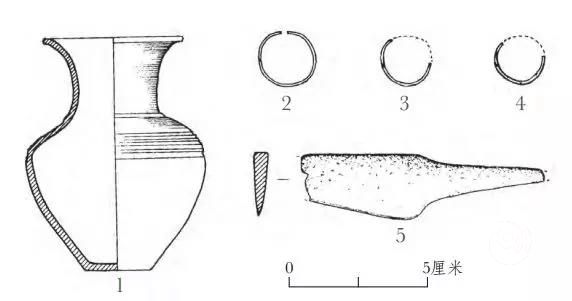

1-3.铜指环 4.铁棺钉、棺环

5.铁刀 6-8.釉陶罐 9.陶壶

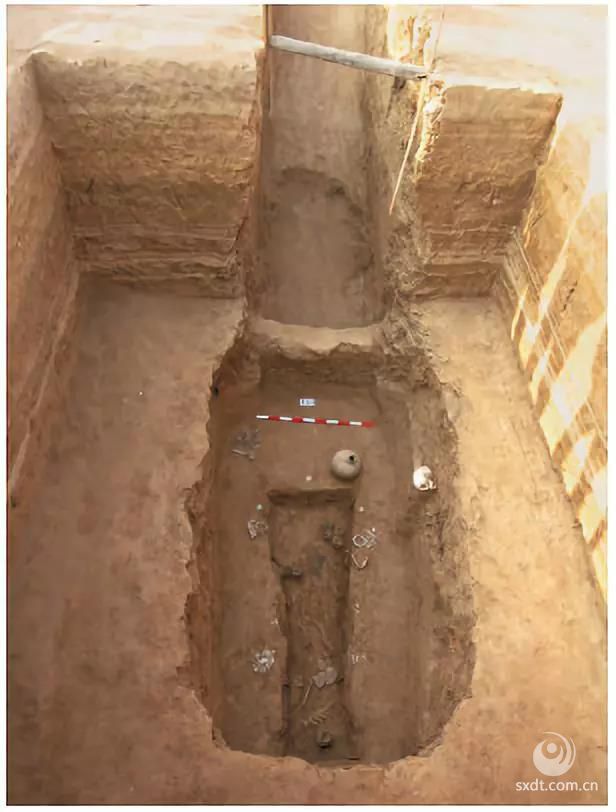

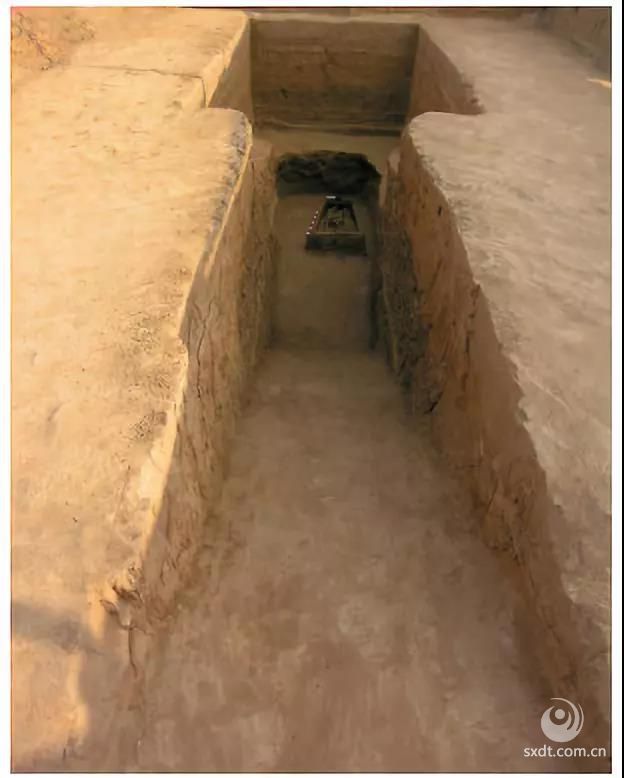

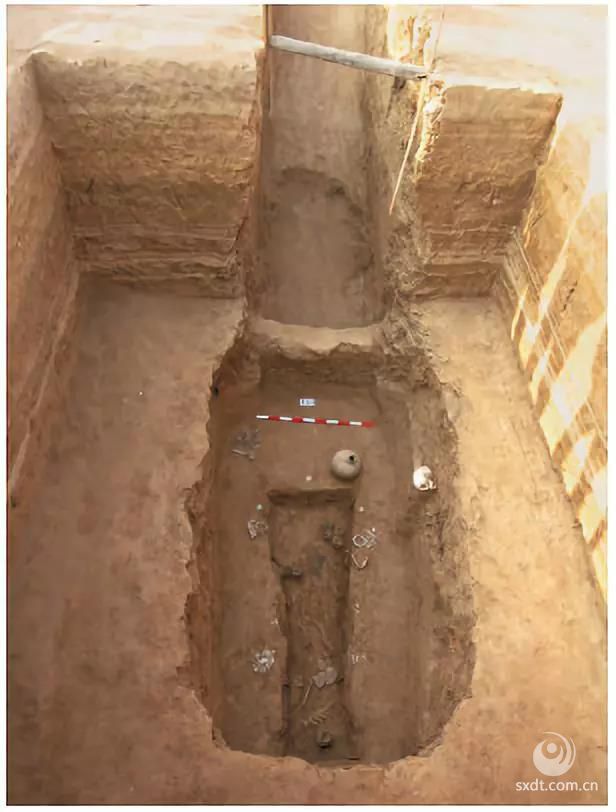

图四 M1全景(西→东)

图四 M1全景(西→东)

墓道开口于冻土层下0.7米处,平面呈梯形斜坡,位于墓室西部,与墓室在一条直线上,墓道填褐色花土,坡长6.9、深2.8、上口长6.2、上下口宽1.1—1.2米。墓门与墓道没有明显界限,距现存地表1.6米,由封门土坯相隔,封门土坯薄而短,墓门高1.2、宽1.1—1.2米。墓室平面略呈梯形,长2、宽1.2—1.3米,距地表深2.8米,墓室填土为水浸淤土。在墓室偏南有松木棺1具,东西向摆放,平面呈梯形,大头小尾式,底棺上有一层腐朽木料屑。棺长1.9、宽0.4—0.64、厚0.08米。棺木以铁钉钉合。棺内有2具骨架,一男一女,头向西,面向北,葬式为仰身直肢,保存状况较好,已采集。该墓2具骨架呈叠压式置放,下女上男,应为夫妻合葬。男性头骨因墓室坍塌而被挤压于墓门外,该墓室内的骨架距墓底0.25米,根据发掘现场推测为室内进水漂浮所致。

(二)随葬品

1.陶器

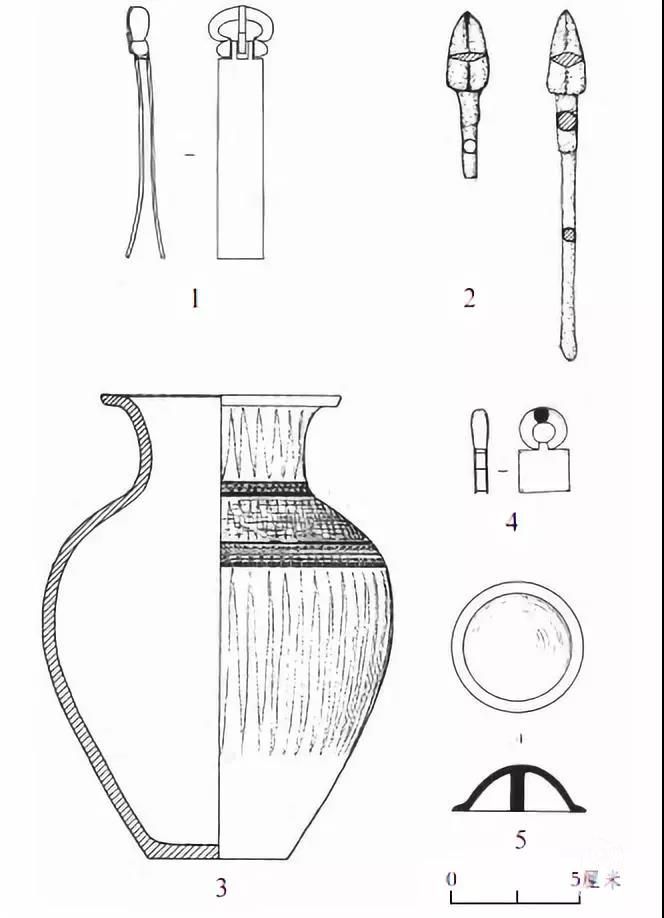

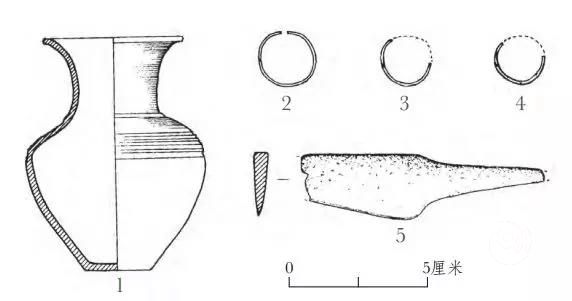

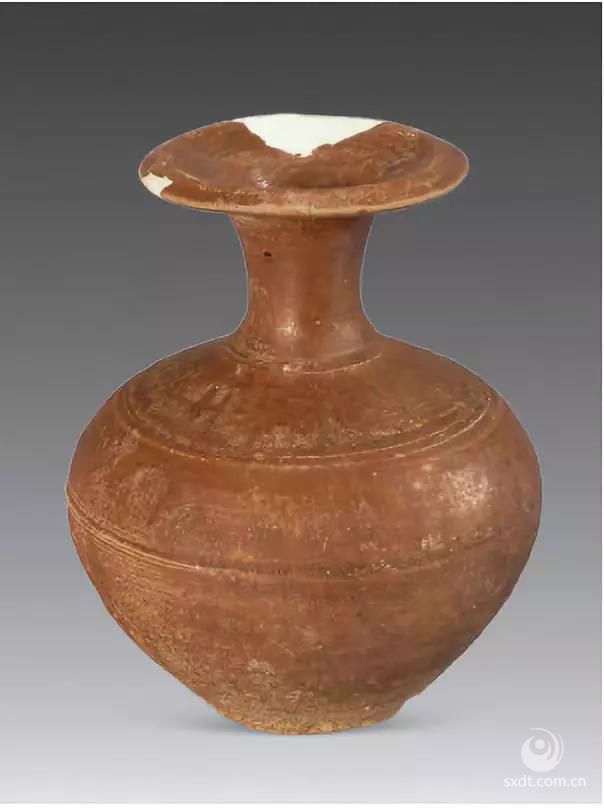

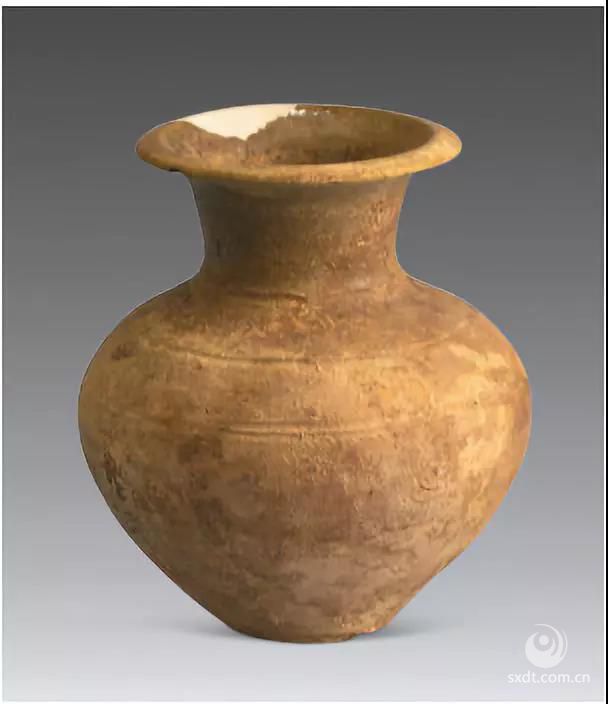

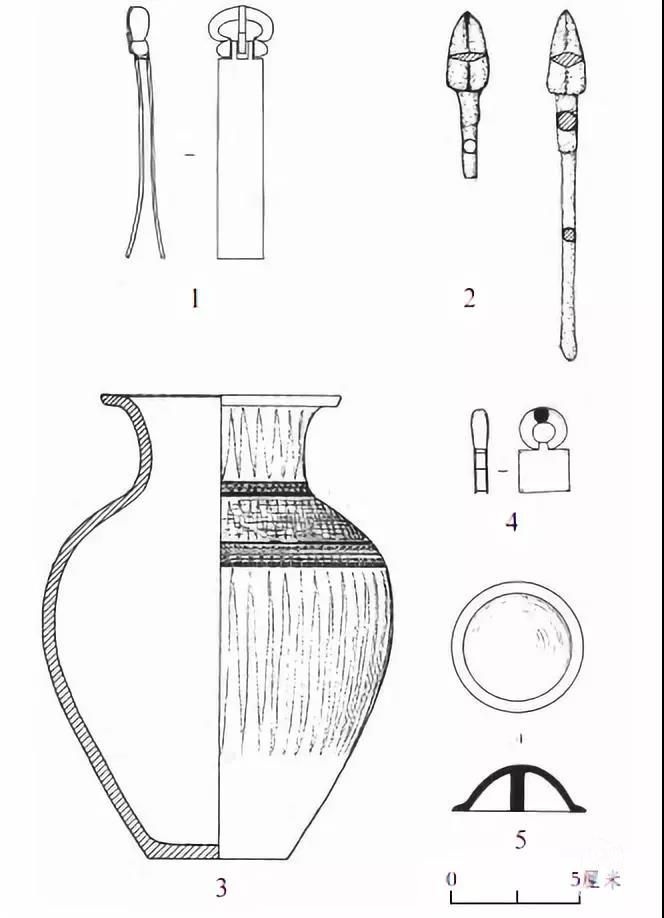

壶1件。标本M1:9,出土于棺内西棺板之上,骨架之下。通体磨光,制作精细。喇叭形口,平沿,圆唇,长粗颈,广肩,鼓腹,平底。肩上饰一周凸弦纹,腹部饰四周凹弦纹,口径5、腹径6.5、底径2.5、通高8.5厘米(图五:1)。

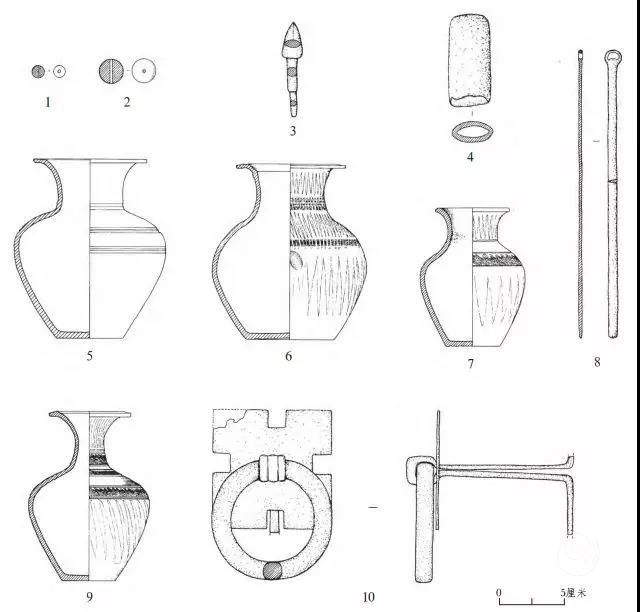

图五 M1出土器物

图五 M1出土器物

1.陶壶(M1:9) 2-4.铜指环(M1:2、3、1) 5.铁刀(M1:5)

釉陶罐3件。标本M1:6,出土于棺内北棺板与东棺板夹角处。标本M1:7,出土于棺内北棺板与西棺板夹角处。标本M1:8,位于标本M1:7南侧,两器物紧贴相邻。

2.铜器

指环3件,形制、尺寸相同。圆形,体较薄。高0.2、直径2厘米。标本M1:2,出土于棺内中部,保存基本完整(图五:2)。标本M1:3,残,出土于棺内北棺板略偏东处,位于胫骨下端(图五:3)。标本M1:1,残破严重,出土于棺内西部,头骨东部(图五:4)。

3.铁器

刀1件。标本M1:5,出土于棺内北棺板略偏西处,肋骨与髋骨结合部位。由刀柄和刀刃组成,锈蚀严重,残长10厘米(图五:5)。

棺钉8件。分别位于南、北棺板上、中、下部,以及东、西棺板中部,统一标号为M1:4。

三 M2

(一)墓葬形制

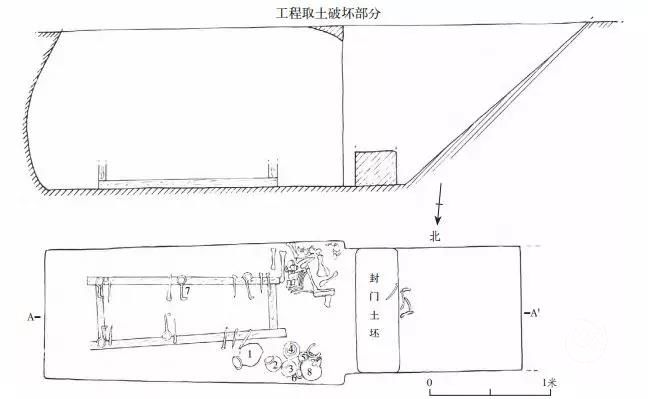

该墓为长斜坡墓道土洞墓,坐东朝西,方向262°,由墓道、墓门、墓室三部分组成(图六)。

图六 M2平、剖面图

1.陶瓶 2、3、5、6.陶壶

4.陶单耳罐 7.铁棺钉 8.头骨

墓道开口于冻土层下0.7米处,由于工程取土破坏,墓道已不完整,平面呈长方形,位于墓室西部,与墓室在一条直线上,墓道填褐色五花土,坡长2、深1.4、上口长1.5、上下口宽1.05米。

墓门与墓道没有明显界限,距现存地表0.3米,由封门土坯相隔而分,质地坚硬,内含较多黄沙,封门土坯薄而短,墓门高1.1、宽1.05米。墓室平面略呈梯形,长2.6、宽1.1—1.2米,墓室填土为水浸淤土。墓室内底部平坦,四壁早年坍塌而不甚规整,上部因工程取土不甚明了。

在墓室偏南有松木棺1具,棺体已经腐朽不见,仅在墓底残存棺印,东西向摆放,平面呈梯形,大头小尾式。棺长1.7、宽0.5—0.6米。棺木以铁钉钉合,墓底现存对称规整置放的棺钉。棺外残存1具骨架,女性,头向北,面向西,骨架经盗扰已凌乱不堪,头骨位于墓室西北部,其余骨骼(肋骨、碎小骨骼)散乱地位于西南部,葬式无法辨识,保存状况较差,已采集。

(二)随葬品

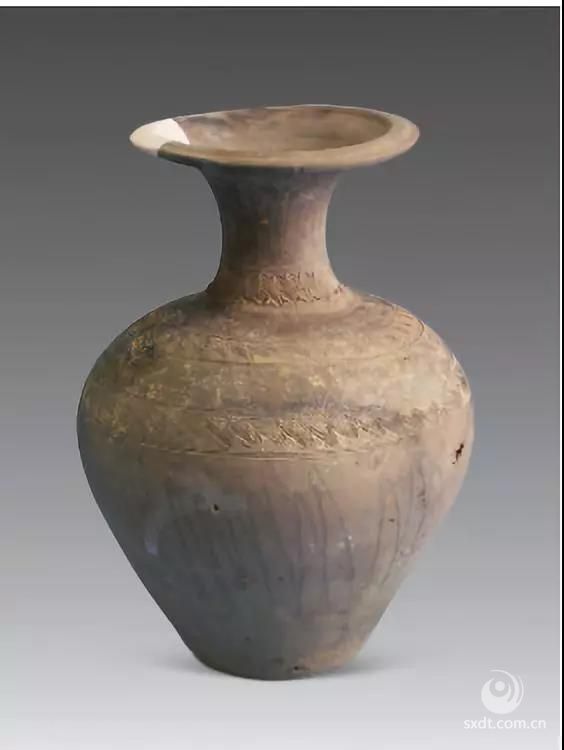

1.陶器

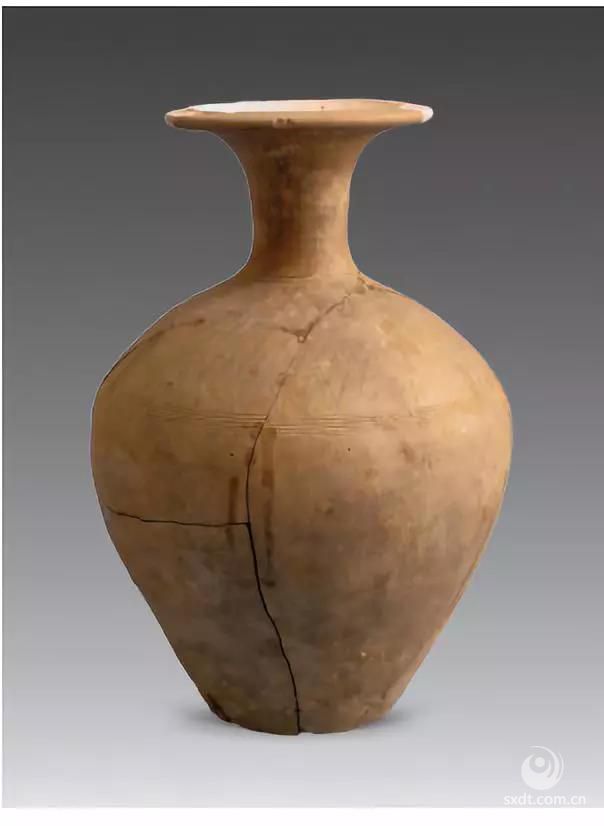

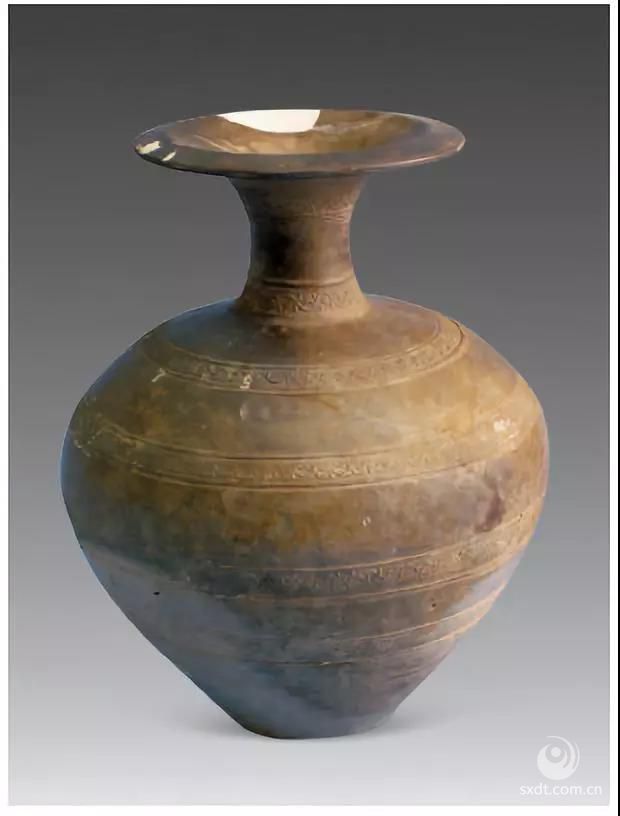

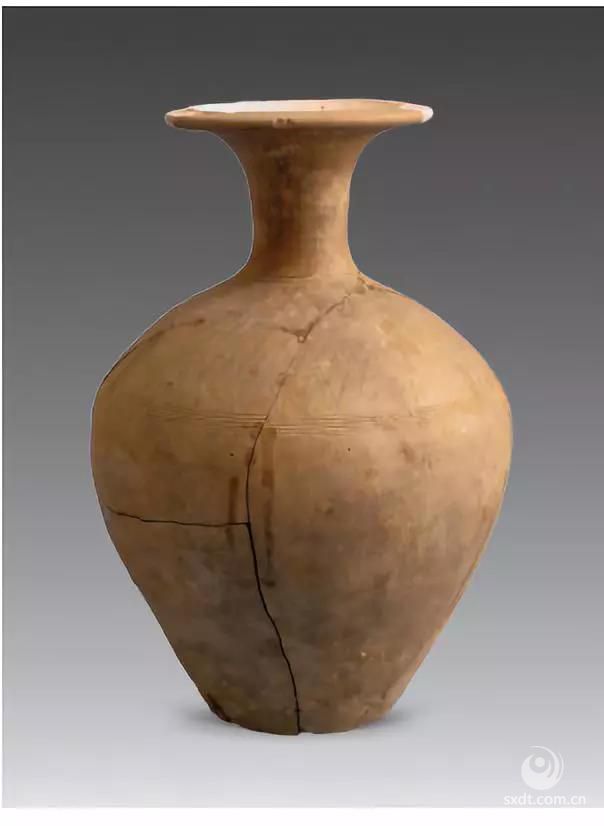

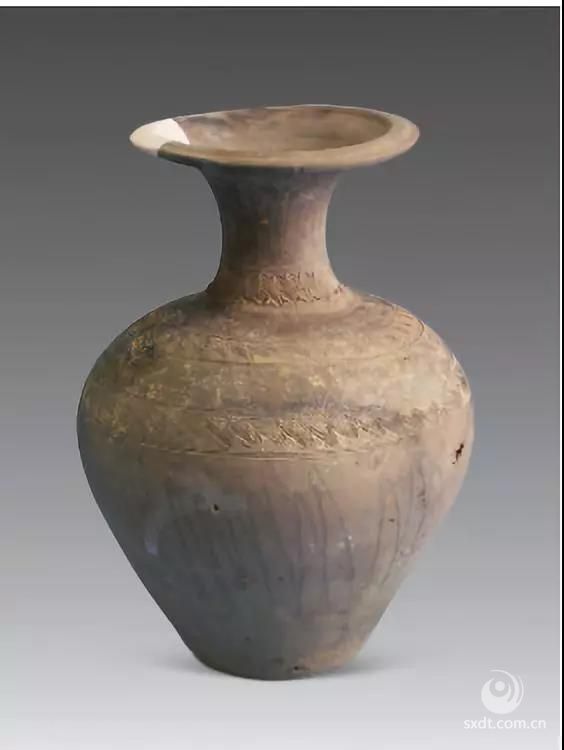

瓶1件。标本M2:1,通体磨光,制作精细。喇叭形口,平沿下斜,圆唇,束颈,广肩,鼓腹,平底。颈上下,肩、腹下部饰两周凹弦纹,间以缠枝忍冬纹。口径12.5、腹径19、底径6.5、通高23厘米(图七:4,图八)。

图七 M2出土器物

1、 2.陶壶(M2:8、2)

3.陶单耳罐(M2:4) 4.陶瓶(M2: 1)

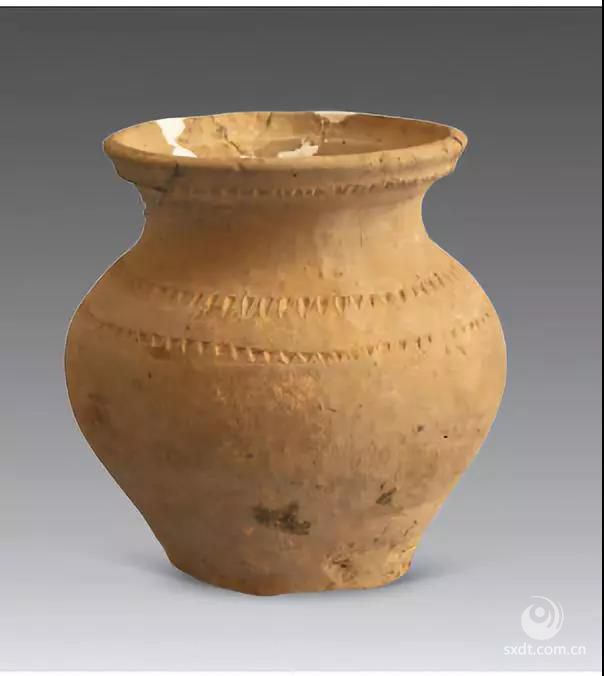

壶5件。均为泥质灰陶,出土于头骨下方,摆放在墓室西北部。标本M2:8,敞口,平沿,方唇,粗颈,鼓腹,平底。通体素面,腹上部饰4条凹弦纹。口径9.4、腹径13、底径5.2、通高12.5厘米(图七:1)。标本M2:2,通体磨光,素面,敞口,平沿微下斜,粗颈,鼓腹,平底。腹部饰一周凹弦纹。口径7.7、腹径11、底径5、通高10.4厘米(图七:2)。

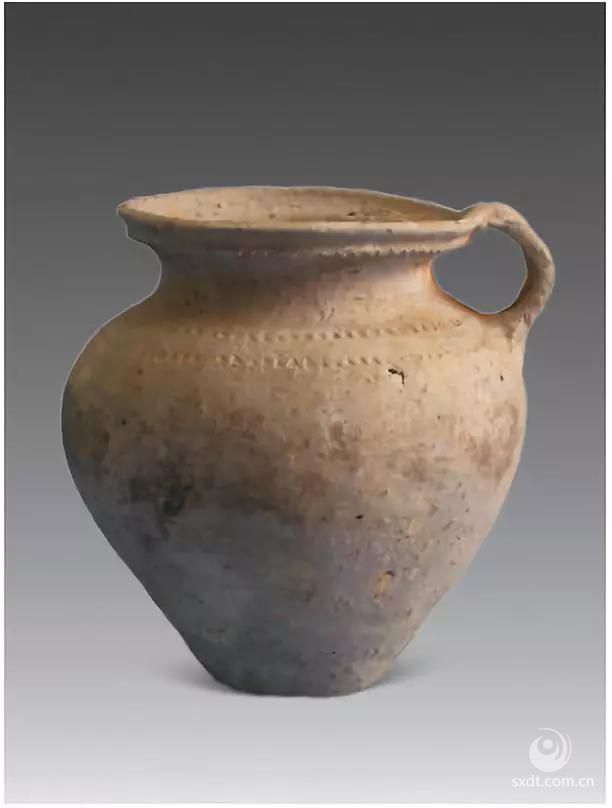

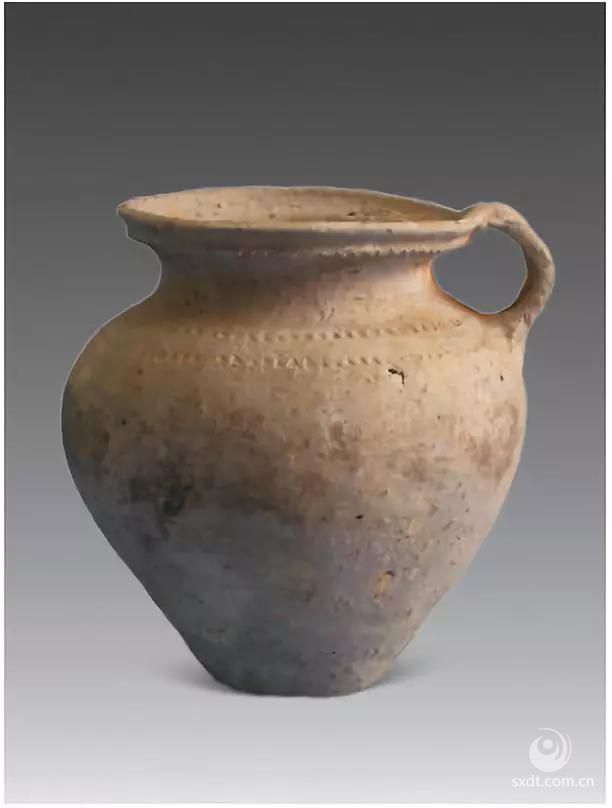

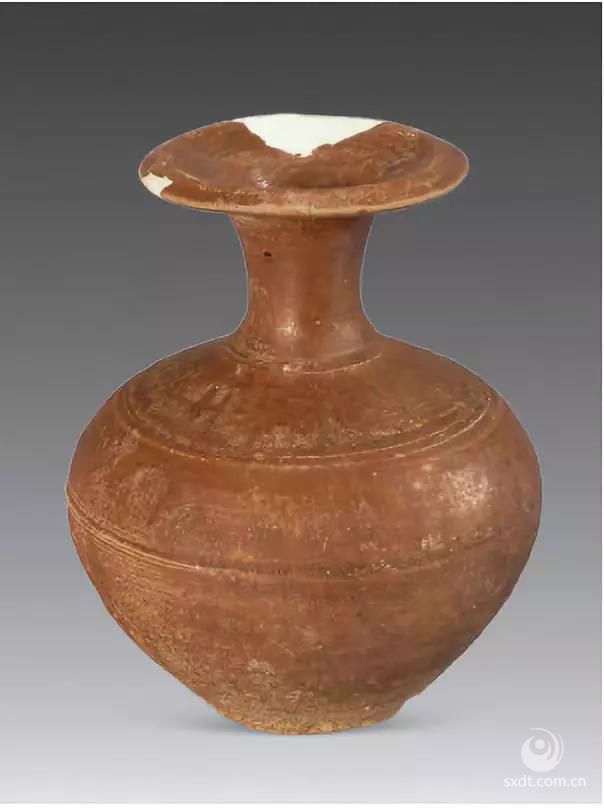

单耳罐1件。标本M2:4,浅盘口,短束颈,鼓腹下斜收,平底,单耳。沿下饰一周戳刺纹,肩部饰两周戳刺纹。口径12、腹径13.8、底径5.5、通高14.5厘米(图七:3,图九)。

2.铁棺钉

16件,统一标号为M2:7。两件一组,规律地分布在南、北棺板的位置,其中5件棺钉还有棺环。

图八 陶瓶(M2:1)

图九 陶单耳罐(M2:4)

四 M3

(一)墓葬形制

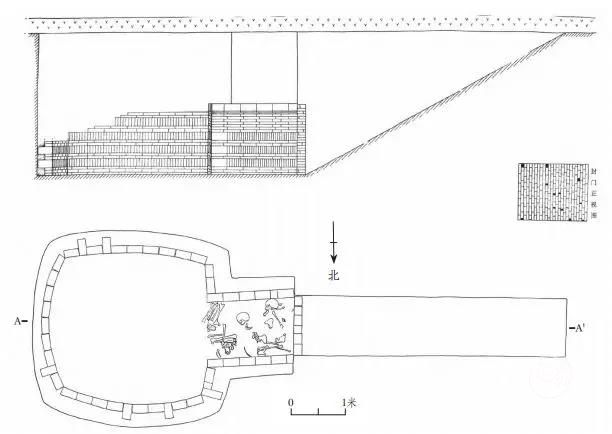

M3位于铁路南侧的东端,西北距长胜庄约2千米,南距M2约10米。该墓为长斜坡墓道土洞墓,坐东朝西,方向264°,由墓道、墓门、墓室三部分组成(图一〇、图一一)。

图一〇 M3平、剖面图

图一〇 M3平、剖面图

1.陶瓶 2-8、 18.陶罐

9-16.铜棺饰 17.铁棺钉

图一一 M3全景(东→西)

图一一 M3全景(东→西)

墓道开口于冻土层下0.7米处,平面呈梯形,位于墓室西部,与墓室在一条直线上,墓道填褐色五花土,坡长6.4、深2.5、上口长5.8、宽0.8—1、下口宽1米。

墓门与墓道没有明显界限,距现存地表1.2米,由封门土坯相隔而分,封门土坯薄而短,墓门高1.1、宽1米。

墓室平面略呈梯形,长2.9、宽1.1—1.38米,距地表深2.5米,墓室填土为水浸淤积五花土。在墓室偏东有松木棺1具,东西向摆放,平面呈梯形,大头小尾式,底棺上有一层腐朽木料屑。棺长1.9、宽0.5—0.7、厚0.08、残高0.2米。棺木以铁钉钉合。棺内有1具骨架,男性,头向西,面向北,保存状况较差,葬式不明,已采集。因古代盗扰,骨架散乱,棺内仅残存椎骨、肢骨等碎小骨骼,头骨位于棺外西北角偏南,另有一些股骨等散落在盗洞内,位于封门土坯上。

(二)随葬品

1.陶器

瓶1件。标本M3:1,通体磨光,制作精细。喇叭形口,平沿下斜,圆唇,束颈,广肩,鼓腹,平底。颈上、下各饰两周凹弦纹,间以缠枝忍冬纹,肩部上、中、下各饰两周凹弦纹,间以卷云纹,腹部以下竖划三角纹,颈、肩部间饰斜方格纹。口径12、腹径21.7、底径9、通高34厘米(图一二:2)。出土于棺外北棺板与西棺板夹角处。

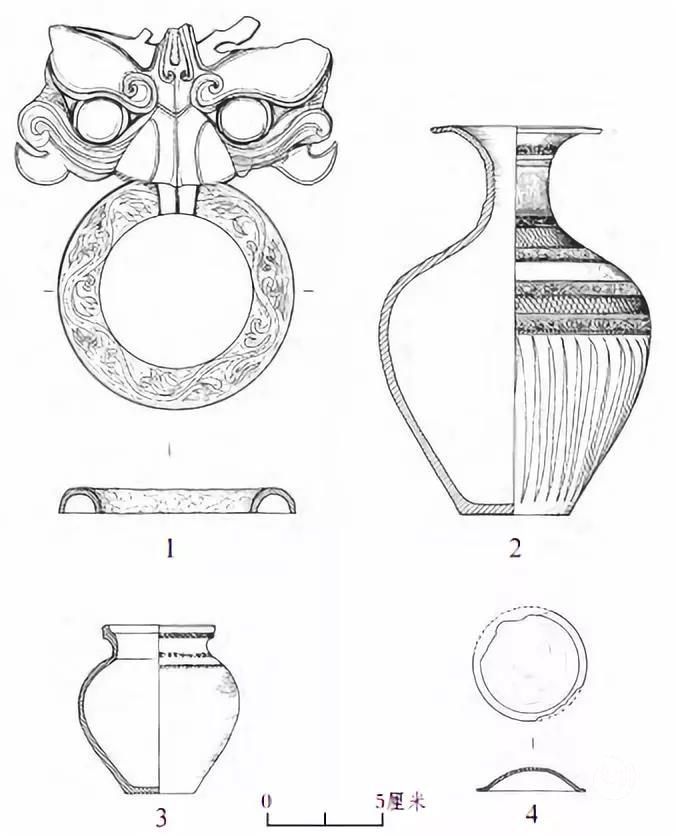

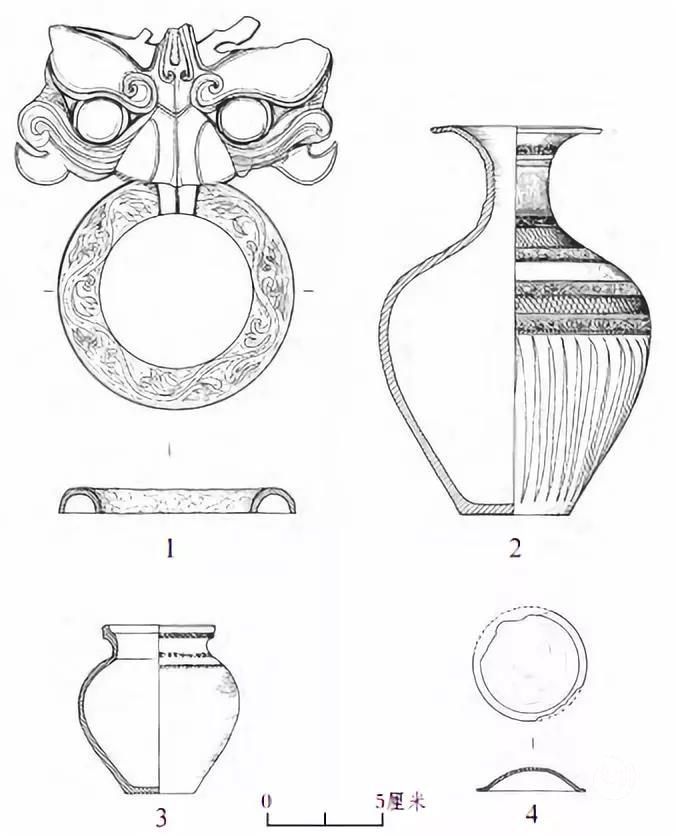

图一二 M3出土器物

图一二 M3出土器物

1.鎏金铜铺首衔环(M3:13) 2.陶瓶(M3:1)

3.陶罐(M3:3) 4.铜泡钉(M3:14)

罐8件。标本M3:3,浅盘口,短颈,鼓腹下斜收,平底。沿下饰一周戳刺纹,肩部饰两周戳刺纹。口径4.7、腹径7、底径3、通高7.2厘米(图一二:3)。

2.铜棺饰

铺首衔环4件。形制相同,残。标本M3:13、14、15、16,方形,模制,高浮雕状,表面鎏金。主图案为一兽面,两眉上卷,双目圆睁,三角形高鼻,鼻翼两侧各有髭向两侧展开,末端卷曲,其下两侧各有一枚獠牙,头上残存似有犄角上扬,耳、额残缺。环截面呈半圆形,环外径约11、环宽约2厘米。环上套有钉。环面上饰连枝忍冬纹(图一二:1,图一三)。该铺首衔环形制与大同南郊北魏墓群M116:4基本相同[1]。

图一三 鎏金铜铺首衔环(M3:13)

图一三 鎏金铜铺首衔环(M3:13)

泡钉11件。形制、规格完全相同。标本M3:14,圆形,中空,边沿窄平,表面鎏金。铜帽直径5、高1、平沿宽0.5厘米(图一二:4)。

3.铁棺钉

20件。统一标号为M3:18,规律地分布于四周棺板前、中、后部。

五 M4

(一)墓葬形制

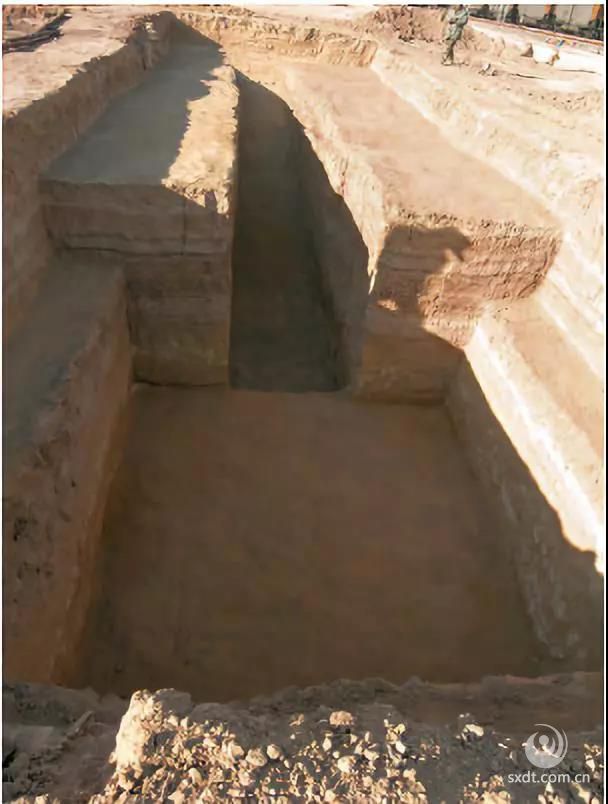

该墓为长斜坡墓道土洞墓,坐东朝西,方向265°,由墓道、墓门、墓室三部分组成(图一四、图一五)。

图一四 M4平、剖面图

1.漆盘 2.陶瓶 3、4.陶壶

5-7.陶低领罐 8.釉陶瓶 9.骨器

10.陶高领罐 11、12.铁棺钉

图一五 M4全景(东→西)

墓道开口于冻土层下0.7米处,平面呈梯形,位于墓室西部,与墓室在一条直线上,墓道填褐色五花土,坡长5.6、深5.2、上口长5、宽0.9、下口宽0.9米。墓门与墓道没有明显界限,距现存地表3.6米,由封门土坯相隔而分,封门土坯薄而短,墓门高1.6、宽0.9米。墓室平面略呈梯形,长3.6、宽1.5—2.2、距地表深5.2米,墓室填土为黄褐色五花土、水浸淤土。在墓室偏南有松木棺1具,东西向摆放,平面呈梯形,大头小尾式,底棺上有一层腐朽木料屑。棺长1.92、宽0.52—0.72、残高0.3米,已腐朽。棺木以铁钉钉合。棺内有1具骨架,男性,头向西,面向上,葬式为仰身直肢,保存状况较差,未采集。该墓早年被盗又经过渗水严重扰乱,棺内头骨已移出棺外至墓室前部0.8米处。

(二)随葬品

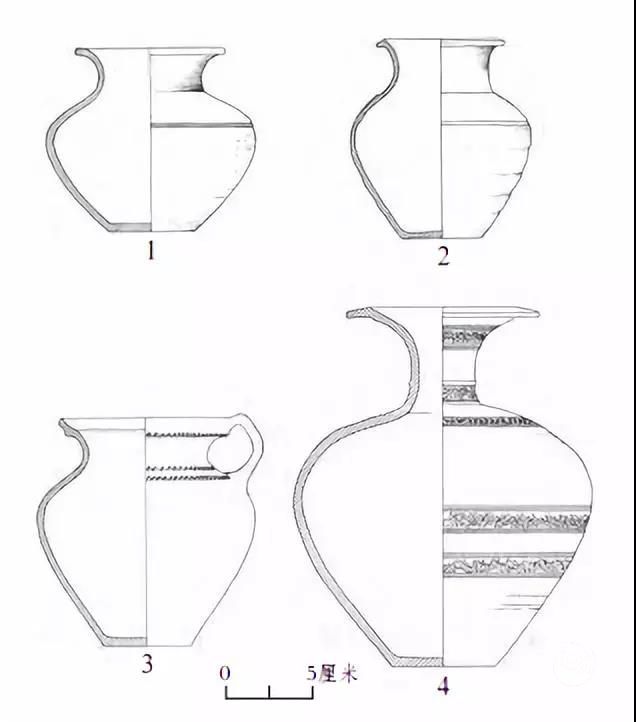

1.陶器

瓶1件。标本M4:2,通体磨光,制作精细,口沿略残。喇叭形口,平沿下斜,圆唇,束颈,广肩,鼓腹,平底。颈下饰3周凹弦纹,竖线纹布满颈部,肩部饰6周凹弦纹、竖划三角纹,口径6、腹径10、底径4.5、通高14.5厘米(图一六:1,图一七)。出土于棺外西北角10厘米处。

图一六 M4出土器物

1.陶瓶(M4:2) 2、 3.陶壶(M4:3、4)

4.陶低领罐(M4:7) 5.釉陶瓶(M4:8)

6.骨器(M4:9) 7.陶高 8.领罐(M4:10)

图一七 陶瓶( M4:2)

釉陶瓶1件。标本M4:8,通体磨光,制作精细,口沿略残。喇叭形口,平沿下斜,圆唇,束颈,广肩,鼓腹,平底。颈下、肩上、腹部各饰两周凹弦纹,口径5、腹径7、底径4、通高10厘米(图一六:5,图一八)。出土于棺内中部偏西北处。

图一八 釉陶瓶( M4:8)

图一八 釉陶瓶( M4:8)

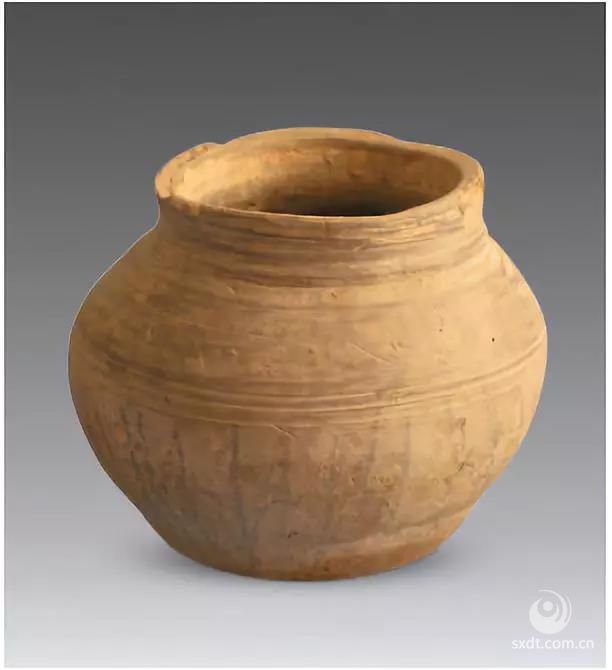

壶2件。标本M4:3,浅盘口,平沿,短束颈,鼓腹下斜收,平底。腹部饰两周凹弦纹,腹下部饰竖划三角纹。口径7、腹径9.5、底径4.5、通高10厘米(图一六:2)。出土于棺内西北角。标本M4:4,素面,敞口,平沿微下斜,粗颈,鼓腹,平底。颈下、肩部饰三周凹弦纹。口径6、腹径8、底径3.3、通高8.5厘米(图一六:3,图一九)。出土于棺内西南角。

图一九 陶壶( M4:4)

高领罐1件。标本M4:10,浅盘口,高领,鼓腹下斜收,平底。沿下饰一周戳刺纹,肩部饰两周戳刺纹。口径9、腹径11、底径6、通高12厘米(图一六:7,图二〇)。出土于棺内东侧棺板中部紧靠棺板处。

图二〇 陶高领罐( M4:10)

低领罐3件。形制、大小一样。标本M4:7,敞口,平沿、粗颈,扁鼓腹,平底。器物做工粗糙,腹部饰一周凹弦纹,其下饰不连续短折线纹,尖朝上。口径7、腹径10.5、底径5、通高8厘米(图一六:4,图二一)。出土于棺内南侧棺板中部偏西处。

图二一 陶低领罐( M4:7)

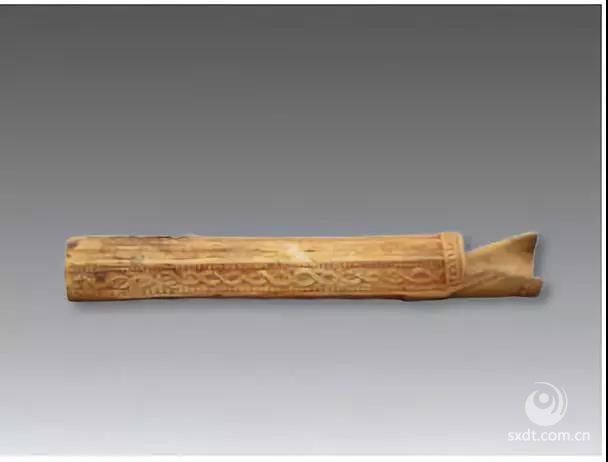

2.骨器

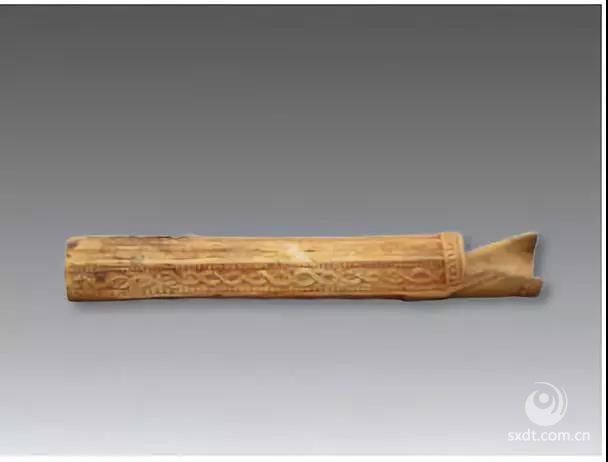

1件。标本M4:9,器形整体呈管状,分上、下两部分,上端为半圆形开口,斜向下,顶端外侧2毫米下雕饰三层纹饰,第一层为由中间向外相背的短线条纹,第二层为小凸点纹,第三层为较大的椭圆形凸起。上部外侧向下雕饰斜线纹三条,内部再雕短斜线填充。上部开口方向与下部连接处雕饰上窄下宽凹槽,较宽的凹槽内仍凸雕圆点。下部为器物主体,正面纹饰主要分两种,一种是与上部短斜线类似纹饰,另一种是两侧各凸雕一列圆点,中间饰凸起的麻花状弧形波浪纹。器物整体在刻划的线条处施以朱砂,保存完好,颜色鲜艳。在器物背面上部还钻一圆孔。该器物可能是乐器。通高10、外孔径1.3、内孔径1厘米,背面钻孔直径约3毫米(图一六:6,图二二,图二三)。出土于棺内中部。

图二二 骨器( M4:9)

图二三 骨器( M4:9)

3.漆器

盘1件。标本M4:1,残,整体形状呈弧边长方形,表面残留红色漆皮,出土时残留羊椎骨、肋骨。残长50、宽38厘米(图二四)。出土于棺外侧西北角。

图二四 漆盘( M4:1)

图二四 漆盘( M4:1)

4.铁棺钉

2件。标本M4:1、12,分布于棺板四周前、中、后部。

六 M5

该墓为长斜坡墓道土洞墓,坐东朝西,方向270°,由墓道、墓门、墓室三部分组成(图二五)。

图二五 M5全景(东→西)

图二五 M5全景(东→西)

墓道开口于冻土层下0.6米处,平面呈长方形,位于墓室西部,与墓室在一条直线上,墓道填黄色五花土,坡长5.2、深3.2、宽0.9米。

墓门与墓道没有明显界限,由封门土坯相隔而分,封门土坯薄而短,保存差,已模糊不清。墓室平面呈正方形,边长3.2、距地表深3米,墓室填土为黄褐色五花土。墓室内没有棺木、人骨架和随葬品,应是一座空墓。

七 M6

(一)墓葬形制

该墓为长斜坡墓道土洞墓,坐东朝西,方向268°,由墓道、墓门、墓室三部分组成(图二六、图二七)。

图二六 M6平、剖面图

1.小玉珠 2.大玉珠 3.铁刀

4、 8-11、 13铁棺环 5.铁棺钉

6.铁箭镞 7.铁刀鞘 12、14-17.陶壶

18.漆碗 19.陶瓶

图二七 M6全景(东→西)

墓道开口于冻土层下0.6米处,平面呈长方形,位于墓室西部,与墓室在一条直线上,墓道填褐色五花土,坡长8、深3.2、上口长6.7、宽1.1—1.2、下口宽1.1米。墓门与墓道没有明显界限,距现存地表1.7米,由封门土坯相隔而分,封门土坯薄而短,墓门高1.7、宽1.1米。

墓室平面略呈梯形,长3.2、宽1.2—1.68、距地表深3.2米,墓室填土为黄褐色五花土。在墓室偏南有棺1具,东西向摆放,平面呈梯形,大头小尾式。棺长2.2、宽0.58—0.8、残高0.6、棺板厚0.095米,已腐朽。棺木以铁钉钉合。棺内有2具骨架,一男一女,头向西,女性骨架在上部,葬式为仰身直肢,男性骨架为俯身直肢,女性年龄31—35岁,男性年龄36—40岁,保存状况较好,已采集。该墓早年因渗水被严重扰乱,棺内头骨已移出棺外。

(二)随葬品

1.陶器

瓶1件。标本M6:19,通体磨光,制作精细。喇叭形口,平沿下斜,圆唇,束颈,广肩,鼓腹,平底。颈下部、肩上部、腹部各饰两周凹弦纹,间以波浪纹,颈部饰竖线纹,腹部以下竖划三角纹。口径6.2、腹径9、底径4、通高13.3厘米(图二八:9,图二九)。出土于棺外侧西北角处。

图二八 M6出土器物

1.小玉珠(M6:1) 2.大玉珠(M6:2)

3.铁箭镞(M6:6) 4.铁刀鞘(M6:7)

5-7.陶壶(M6:12、14、17) 8.铁刀(M6:3)

9.陶瓶(M6:19) 10.铁棺环(M6:4)

图二九 陶瓶(M6:19)

图二九 陶瓶(M6:19)

壶5件。标本M6:12,通体磨光,制作精细。喇叭形口,平沿,圆唇,长粗颈,广肩,鼓腹,平底。颈下、肩、腹部各饰两周凹弦纹。口径8.5、腹径11、底径5、通高13厘米(图二八:5)。标本M6:14,喇叭形口,平沿,圆唇,长粗颈,广肩,鼓腹,平底。颈部、腹部各饰五排戳印小方格纹,颈部、肩部、腹部饰折线纹。口径8.3、腹径12.5、底径6.5、通高13.8厘米(图二八:6)。标本M6:17,通体磨光,制作精细。喇叭形口,平沿微向下斜,圆唇,长颈,广肩,鼓腹,平底。颈下、肩上、腹部各饰一周凹弦纹,肩、腹部凹弦纹间饰波浪纹,口径6、腹径8、底径4、通高10.8厘米(图二八:7)。

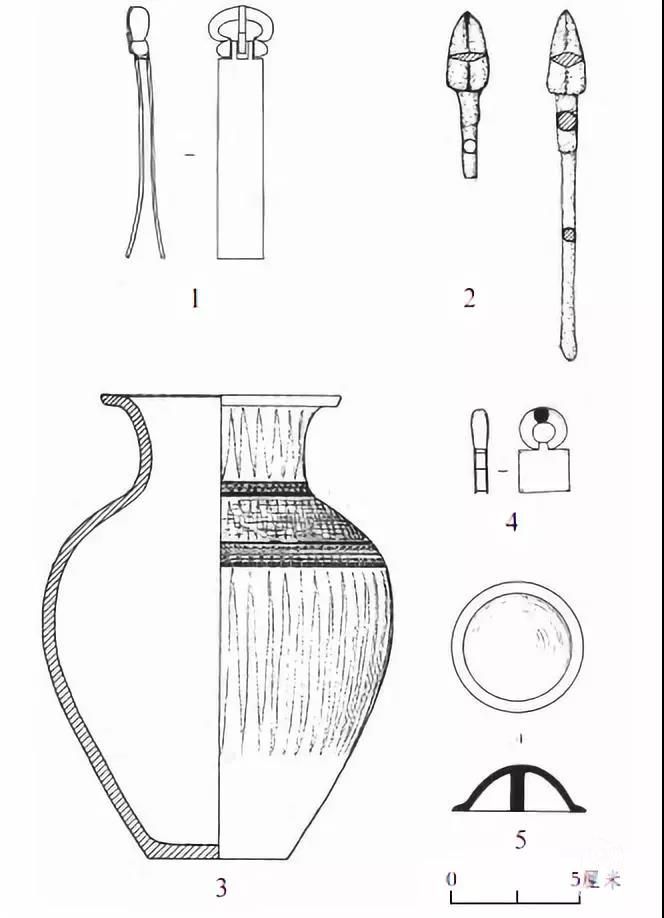

2.铁器

刀1件。标本M6:3,上端有一个环形柄,刀身窄长。通高20、厚0.8厘米(图二八:8,图三〇)。

图三〇 铁刀(M6:3)

图三〇 铁刀(M6:3)

刀鞘1件。标本M6:7,残,椭圆形,中空。通高7.5、外径3、内径2.3厘米(图二八:4,图三一)。

图三一 铁刀鞘(M6:7)

图三一 铁刀鞘(M6:7)

箭镞1件。标本M6:6,三角形箭头,带箭杆。通长7.5、箭头长2.5厘米(图二八:3,图三二)。

图三二 铁箭镞(M6:6)

图三二 铁箭镞(M6:6)

棺钉、棺环棺钉12件、棺环5件。标本M6:4,棺环,四边形中间有方形缺口,边长9厘米,环截面呈圆形,直径1.2厘米,环上套有钉,钉长13厘米(图二八:10,图三三)。

图三三 铁棺环(M6:4)

图三三 铁棺环(M6:4)

3.玉珠

2件。标本M6:1,通体晶莹剔透,颜色发白,直径1厘米(图二八:1)。标本M6:2,晶莹剔透,颜色较前者深,发灰,直径1.5厘米(图二八:2,图三四)。两玉珠位于棺内西侧棺板附近。

图三四 大玉珠(M6:2)

图三四 大玉珠(M6:2)

4.漆器

碗1件。标本M6:18,残,仅保存腹下部及碗底部分。器外壁泛红,残留腹径9、底径5、残高约4厘米(图三五)。

图三五 漆碗(M6:18)

八 M7

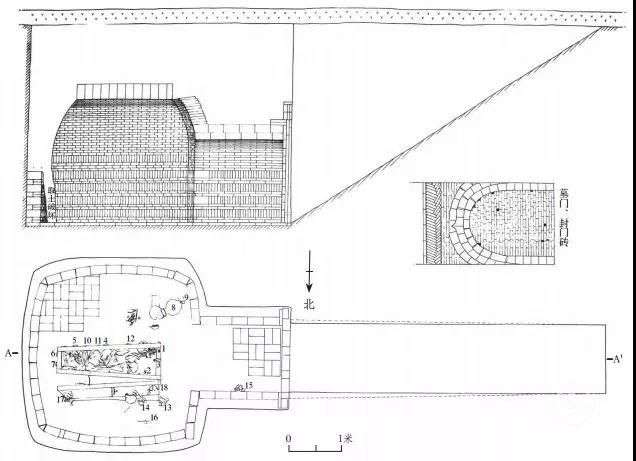

该墓为长斜坡墓道砖室墓,坐东朝西,方向270°,由墓道、墓门、甬道、墓室四部分组成(图三六)。

图三六 M7平、剖面图

墓道开口于冻土层下0.6米处,东北距M8约30米,位于墓室西部,与墓室在一条直线上,墓道壁面光滑平整,填褐色五花土,坡长5.6、深2.7、上口长5.1、宽1.1、下口宽1.1米。

甬道采用砖砌结构,壁采用二顺一丁结构,顶部已坍塌,实际情况不详,推测为窑洞式券顶。甬道长1.6、宽1.1、残高1.2米。墓门与墓道由封门砖相隔而分,距现存地表1.7米,封门用顺砖平侧错缝结构垒砌,墓门高1.3、宽1.1米。

墓室平面呈长方形,采用砖砌墓室,呈长方形,四壁向外弧,四角近圆。墓室长2.64—3、宽2.4—2.8米,距地表深3米。墓室西壁残高0.8、南壁残高0.8—1.2、东壁残高1.2、北壁残高0.8—1.2米。墓壁采用二顺一丁结构砌筑,墓室底部无铺地砖砌筑。墓室顶部已坍塌,推测为穹窿顶结构。墓室填土为淤积水浸土。

在甬道内残存有大量散乱人骨架,一男一女,均已成年,头向、面向因扰乱不详,葬式不详,保存状况较差,被盗扰后骨架均处在甬道中,已采集。在墓室中未发现葬具及其痕迹。无随葬品。

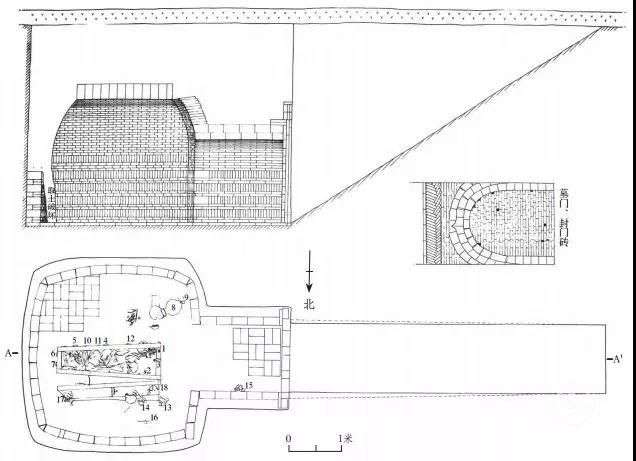

九 M8

(一)墓葬形制

该墓为长斜坡墓道砖室墓,坐东朝西,方向268°,由墓道、墓门、甬道、墓室四部分组成(图三七、图三八)。南邻M7约12米。

图三七 M8平、剖面图

1、2.铜棺环 3.铜带扣 4-7.铜泡钉

8、9、 11-15、17、18.陶壶

10.铁棺环、铁棺钉 16.铁箭镞

图三八 M8外景(西→东)

墓道开口于冻土层下0.6米处,平面呈长方形,位于墓室西部,与墓室在一条直线上,墓道较陡,两壁光滑平整,坡底不甚平坦,墓道填褐色五花土,坡长7.2、深3.2、上口长6、宽1.3、下口宽1.35—1.4米。

墓门与墓道由封门砖与墓室分开,距现存地表2.6米,封门砖平铺封砌,整砖、破砖均有,墓门用三立式起券弓顶,上顶斜插覆盖,墓门高1.6、宽1.2米。

甬道直壁部分用砖四平四立砌筑,起券弓顶部分均为二层平铺。墓室平面近似方形,四壁直壁以砖四平四立而砌,起券部分为整砖平铺而砌成穹窿顶,墓室底部有铺地砖,呈二横二竖式丁字相铺,砖长0.3、宽0.15、厚0.05米。墓室距地表2.8、长2.7—3、宽2.7—3.11米,墓室填土为淤积浸土(图三九)。

图三九 M8墓室出土情况

图三九 M8墓室出土情况

在墓室偏北有棺1具,东西向摆放,平面呈梯形,大头小尾式。棺长2、宽0.5—0.7、棺板厚0.08米,已腐朽。棺木以铁钉钉合。棺内有2具人骨架,一男一女,已采集,头向不清,面向不清,葬式为二次迁葬,被严重盗扰。

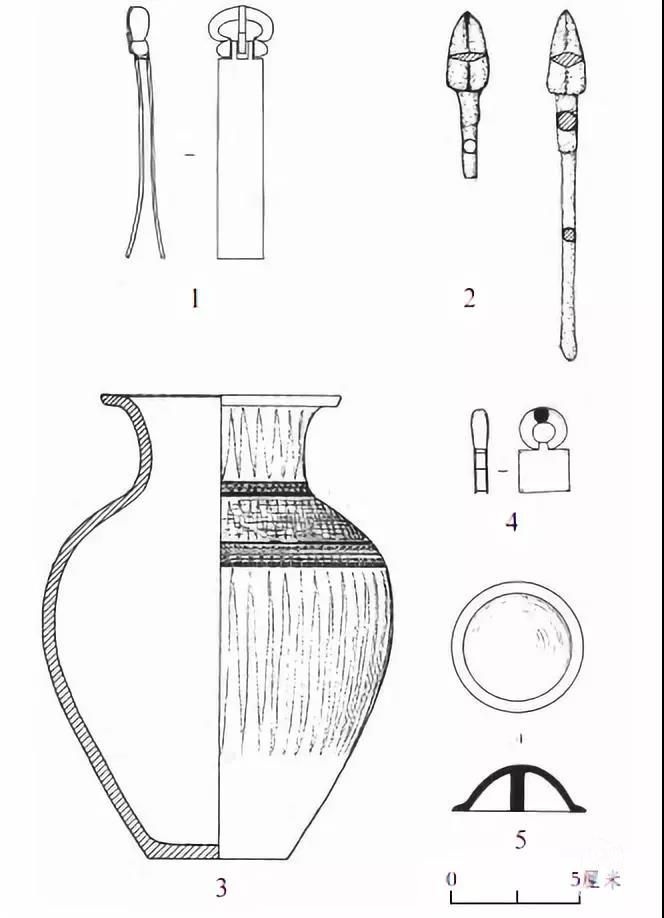

(二)随葬品

1.陶器

壶9件。标本M8:8,通体磨光,制作精细。喇叭形口,平沿,方唇,粗颈,广肩,鼓腹,平底。颈下部、肩部各饰两周凹弦纹,颈部、腹部饰竖划三角折线纹,颈部凹弦纹内饰两周圆珠纹,中间再饰两道波浪纹,肩部凹弦纹内两周圆珠纹及波浪纹,中间再用两道细划线隔开。口径19、腹径28、底径10.5、通高37厘米(图四〇:3)。出土于棺外靠近墓室西南角处。

图四〇 M8出土器物

1.铜带扣(M8:3) 2.铁箭镞(M8:16)

3.陶壶(M8:8) 4.铜棺环(M8:1) 5.铜泡钉(M8:4)

2.铜器

全部为棺饰。

带扣1件。标本M8:3,长方形带体,椭圆形带环。通长10厘米,环外径2厘米(图四〇:1,图四一)。

图四一 铜带扣(M8 3)

棺环2件。标本M8:1,方形边长2厘米,环直径2厘米(图四〇:4,图四二)。

图四二 铜棺环(M8:1)

图四二 铜棺环(M8:1)

泡钉4件。标本M8:4,圆形,中有钉,边沿窄平。铜帽直径5.2、高2、平沿宽0.4厘米,钉长1.7厘米(图四〇:5,图四三)。

图四三 铜泡钉(M8:4)

图四三 铜泡钉(M8:4)

3.铁器

箭镞2件。标本M8:16,一大一小,均为三角形箭头,带箭杆,长者通长24厘米,短者6.3厘米,箭头长3.3厘米(图四〇:2,图四四,图四五)。出土于棺外靠近北壁处。此外,还出土9件棺钉。

图四四 长铁箭镞(M8:16)

图四四 长铁箭镞(M8:16)

图四五 短铁箭镞(M8:16)

发掘单位:山西省考古研究所 山西省大同市考古研究所

领队:张庆捷

发掘:吕金才、冀保金、李白军、孙先徒、张王俊、高松等

拍摄:吕金才

绘图:江伟伟、畅红霞、白曙璋

执笔:白曙璋、靖晓亭

文章来源:《中国国家博物馆馆刊》2018年第2期

责任编辑:张越

审核:郝丽君

返回新大同,查看更多 本文地址:大同考古:山西大同湖东北魏墓群发掘简报(上)https://www.sxdt.com.cn/show-12-16834-1.html

图三一 铁刀鞘(M6:7)

图三一 铁刀鞘(M6:7)